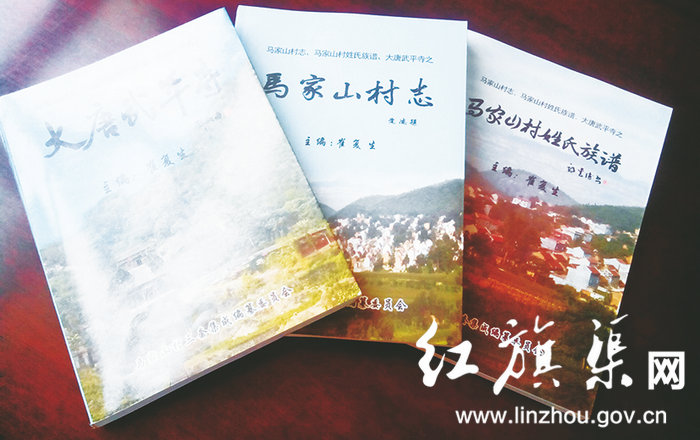

日前,由著名老作家崔复生主编的《马家山村志》《马家山村姓氏族谱》《大唐武平寺》三本乡土文化类书籍与读者见面。谈到这三本书籍的编纂过程时,老作家崔复生说:“这三本书是在马家山支村两委、乡邻好友及广大村民的大力支持下,经过大家集思广益、共同努力,才面世的。书的面世将对马家山村乡土文化起到承前启后的作用。像这样同时出三本书的村庄在咱们这里也算首例,希望能对其他村落在乡土文化挖掘、整理、开发方面起到一些启示作用。”

文化担当 承载浓重的乡土情结

马家山村,原名马棘山村,约在清光绪年间才改名为马家山村。该村地处河顺镇西北部,距林州市区15公里,南与石村、城北交界,北与东岗镇东冶村相邻,辖4个自然村,1800余口人。先秦时期有人在马家山附近开挖铁矿;唐永贞年间又有人在马家山中创建武平寺;明万历年间崔氏三兄弟从山西临汾迁至河顺石村,而后崔姓又北迁至马家山村,因村中有一千年马棘古树,村人将村庄称为马棘山,之后又改叫马家山。矿业挖掘、寺院创建、姓氏移迁、马棘古树及440余年马家山村人繁衍生息中形成的民俗风情,在历史过往中沉积了马家山村独有的乡土文化。

马家山村自明初立村以来,不断有文人官员、名人从这里走出。如清末秀才崔天华,乡土作家崔复生,政界官员刘银良,红旗渠特等劳模崔天书,全县干部支书学习的榜样牛世德,革命英烈崔用昌、牛义林及荣获抗战60周年勋章的崔士富等。其中,作家崔复生曾在1965年去北京参加全国青创会时受到周恩来总理、朱德委员长的接见,原林州市政协主席刘银良曾在1995年至1996年期间先后受到胡锦涛、江泽民等国家领导人的接见。改革开放后,该村考入北大、清华等高等学府的有190余名大学生、博士、硕士生;还有一些在外地从教从政从文的方方面面的优秀人才。这些光耀,大大提升了马家山的文化品位和知名度,让马家山村的历史有了灵光多了厚重。

作为从马家山村走出来的文人、作家崔复生,面对家乡厚土上的千年古刹、马棘老树、创村历史,乡土情结的使然,他决定在晚暮之年,为家乡马家山村挖掘整理历史文化资源。

力排杂事 投入三套集成编纂

2010年,已是75岁的老作家崔复生,正在着手整理他的毕生之作《崔复生文集》,而文集的一些作品多处有描写家乡的情景,由此触发了他对家乡文化的追思和回忆,同时也触动了他编纂乡村文化书籍的想法。当他把自己的想法与马家山村的支村两委交流后,支村两委拍手称好。2010年5月30日,马家山村支村两委研究决定,由崔复生担任主编,组织编纂《马家山村志》《马家山姓氏族谱》《大唐武平寺》三本书籍。为把编纂工作做好做扎实,村里还专门成立了三套集成编纂委会,其所有成员各负其责,既分工又合作,确保编纂工作有序进行。

崔复生作为安阳市、林州市作协主席,平日里既要考虑、处理两级作协的日常事务,又要腾出时间去整理准备出版文集的事,主编三本书籍更需要倾注精力和时间。一个年近八旬的老人,凭着对文字的挚爱,凭着对家乡厚土的眷恋之情,凭着一个作家对乡土文化的责任担当,以苍生作筹码,将珍贵的时间切割分块,合理分配。五年多的时间里,他加班熬夜论证资料、整理文稿,上门入户探访核实、统筹协调,乡下城里来回奔波。正如崔复生在主编小结中所言:经历五个春秋1800多个日日夜夜,几易其稿,数十次集体探讨核正,上百次访问求实,终使三套书面世,这件事虽做得不易,但也确实是做了一件上对得起先人,下对得起子孙,利在当今,功在千秋的好事。

在编纂三套书的时段里,老作家崔复生还于2014年出版了他的个人文集《崔复生文集》四卷。这三套书籍和个人文集的先后出版,是崔复生在晚暮之年辛勤笔耕的结晶,也是他个人多年心愿的了结。

《马家山村志》全书共分二十章,字数 26万字,严格以志书体的形式,对马家山的人文历史、地理环境、乡土风情、文化教育、政治经济等诸方面进行了系统完整的记载。《马家山姓氏族谱》用18万字,将村上现有的二十个姓氏的迁移情况,完整地进行了表述。《大唐武平寺》则用20万余的文字和大量图片资料,全面展示了千年古刹武平寺的神韵和风采。三套书的出版,既为马家山村增加了厚重的历史,增添了乡村魅力,又为林州其他村落下步挖掘整理史料文化,提供了新的思路和版本。