人们习惯每天对着镜子把自己精心打扮一番。但在玻璃镜出现之前,用的是青铜镜。考古发现证明,在甘肃广和新石器时代的齐家文化时期,就开始使用青铜镜,直到清代中晚期以后,青铜镜才逐步为玻璃镜所取代,退出人们的生活。安阳殷墟妇好墓曾出土两面铜镜,林州出土最早的铜镜是东周贵族使用的一面青铜镜。青铜镜发展到唐代达到顶峰。1980年姚村下陶村出土一面唐代双鸾方胜千秋镜,堪称唐镜中的佼佼者。

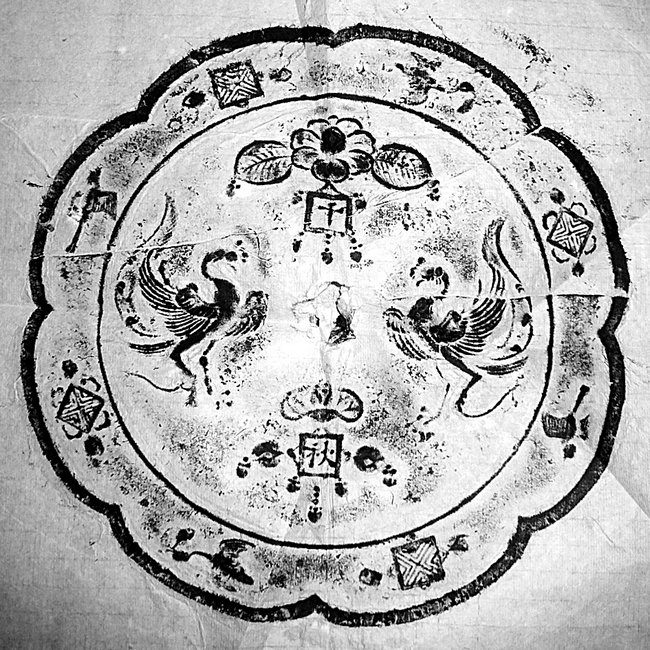

这面铜镜,直径23厘米,边缘宽0.6厘米,重1226克。八出葵花形,内切圆形,圆钮。钮左右各一站立鸾鸟,双鸾头有花冠,振翅翘尾,一脚独立,一脚踏于云头上,钮上两团扇形叶片托着盛开的花瓣,瓣下垂着方胜,中有一“千”字。钮下一株含苞莲房的荷叶花瓣,下垂一方胜中有一“秋”字,连起来为“千秋”。镜缘有方胜四组,两组为菱形与四叶形叠合,两组方形叠合,图象略有差别,禽鸟四只,同向飞行,两只长颈短尾,口衔片叶,另两只长尾,不衔物。此镜在征集时已破为两半。

这种铭文在内区的双鸾千秋镜的版式,在陕西宝鸡博物馆和台北故宫博物院各收藏一件,直径22.9厘米。而林州收藏的双鸾千秋镜,是已知报道中的第三面,可谓是唐代铜镜中一件极品。

战国、两汉、唐代是铜镜发展史上三个最重要的时期。而唐代国家统一,经济文化繁荣,手工业兴盛发达,在金属铸造业中铜镜是著名的产品,较前代又有了新的发展。在铜质的合金中加大了锡的成份,铜镜在质地上就显得银亮,既美观又实用。它的造型、题材、铸造都别具一格,在中国青铜铸镜工艺中占有重要地位。特别是随着社会进入相对稳定及繁盛的局面,这时期的铜镜亦摆脱了两汉以来的神秘怪诞气氛,更接近于现实社会大众的生活;表现手法也更多样化,表现了浪漫的色彩。特种工艺镜如金银平脱镜、螺钿镜、银壳镜、金壳镜等,十分精美,是当时突出的镜类,并且把反映人民生活和人们对理想的追求、吉祥、快乐的画面应用到镜上,这是盛唐高度艺术水平的产物,充分显示出唐代铜镜的特点。

据文献记载,唐代扬州、并州和桂州在开元、天宝时期都有贡献铜镜的记载,可能都参与了千秋镜的生产,最为明确的是扬州。唐玄宗时期,除年支常贡镜外,还有相当一部分献镜,其中以端午节扬子江心铸造的盘龙镜最为著名。玄宗所赐镜中应该有扬州的贡品。“铸得千秋镜,光生百炼金”中的“百炼”,可能即是对扬州铸镜的赞誉。群臣所献镜中有一部分也产自扬州,《进镜表》云:“以去年五月五日,于淮扬铸上件镜,欲献之行在,为圣皇寿”。《旧唐书》卷四○《地理志·淮南道》记载:为纪念玄宗李隆基生日,将每年的八月五日定为千秋节,并于“天宝元年(742年),割江都、六合、高邮三县地置千秋县,天宝七载,改为天长”。天宝元年的这次特殊的设县该是看中了当地的铜矿资源,千秋县(今安徽省天长县)或许就是千秋镜的专门产地。

唐代官员献镜众多,难以形成统一。张汇《千秋镜赋》载:“当其时也,天宫戚里,公侯卿士,各荐其明,用申知己。虽大小而殊致,必规圆而相似。且夫考工垂典,匠人有作。或铸或镕,是磨是削。刻以为龙,镂以成鹊。”除此之外,唐镜中数量可观的无“千秋”铭的对鸟镜,特别是衔绶对鸟镜有一部分,可能是当时群臣献镜所采用的样式,其较显著的特征是对鸟多口衔绶带。这与千秋铭镜的主纹,即对凤或对雁均不衔绶带。

开元中期,大唐“承平岁久”,已经进入盛世,而千秋节的设置,只是当时粉饰太平的一系列举措之一。玄宗赐镜的用意在于教化臣僚,兼示恩宠,用明镜鉴其形,欲臣僚蒙其 “圣情”,见其“清心”,照其“心明”。希望百官自审自视,群臣一心。

凡铸“千秋”铭的均属赐镜,即所谓“宝镜颁神节”“凝视写圣情”。据统计,其它版式千秋镜目前可见的公、私实物有20余面,数量较少,原因在于本身受赐群体较小,镜子又珍贵,可能不会轻易用于随葬。镜外形均为八出葵花形,布局全为分区,尺寸多在20厘米以上,重量均超过1000克,其体量的一致性较明显。当时受赐的“四品以上”群臣可能以京官为主。千秋镜诗赋中较明确的只有龙纹一种,其受赐的对象应是身份较高的王公、公主和大臣等显贵。林州市有古代铜镜百余面,汉、唐、宋的精品为数不少,但双鸾方胜千秋镜仅此一面。这类镜是唐明皇的生日——千秋节那天,皇帝与群臣戚里相互赠送的礼品,因此堪称唐镜中的上乘之作。

千秋节“朝野同欢”“率土共庆”。这一持续数十年的特殊节日及其独特的赐镜、献镜活动安排,必然会增加铜镜的需求量,影响铜镜的设计创新,进而刺激铸镜业的发展。千秋节和千秋镜不可避免地会对此期间和之后的唐镜发展产生某种程度的影响。作为粉饰太平盛世和庆祝玄宗生日的政治举措,随着安史乱起,以及之后玄宗去世,它已丧失了本来的意义。因此,千秋镜的铸行时间应从730年开始,基本上停止于756年。

青铜镜被使用近4000年,它已经超越了日常生活中照面饰容的用途,深深融入了我们的社会生活和文化意识。唐孟棨《本事诗·情感》载:南朝陈国太子舍人徐德言与妻乐昌公主恐国破后两人不能相保,因破一铜镜,各执其半,约于他年正月望日卖破镜于都市,冀得相见。后陈亡,公主没入越国公杨素家。徐德言依期至京,见有苍头卖半镜,出其半相合。德言题诗云:“镜与人俱去,镜归人不归;无复嫦娥影,空留明月辉。”公主得诗,悲泣不食。杨素知之,即召德言,以公主还之,偕归江南终老。这面铜镜或以“破镜重圆”喻夫妻离散或决裂后重又团聚或和好。